マニュアル製作

5分でわかる!S1000Dについて

電子マニュアルと製本マニュアルを同じソースで作れたら一石二鳥なのに、別々の工程で作らなければならない……という状況に悩んだ経験はありませんか?

時間を短縮するためにも、一つのソースで様々な形式にアウトプットできたら便利ですよね。

今回は、そういった無駄をなくすのに非常に役に立つ、技術文書制作の国際仕様「S1000D」をご紹介します。

S1000Dとは

S1000Dは、「技術文書の調達及び製作のための国際的な仕様であり、民間または軍用プロジェクトのライフサイクルにわたるサポートを行う技術文書の計画、管理、作成、交換、配布及び使用についてカバーする仕様」というように定義されています。

おおまかに言えば、「長期的な視点から、技術文書の扱いをより便利にするために作られた文書仕様」です。

文書作成をより楽で効率的にするために、ヨーロッパの防衛機関を中心に、世界中で使われています。

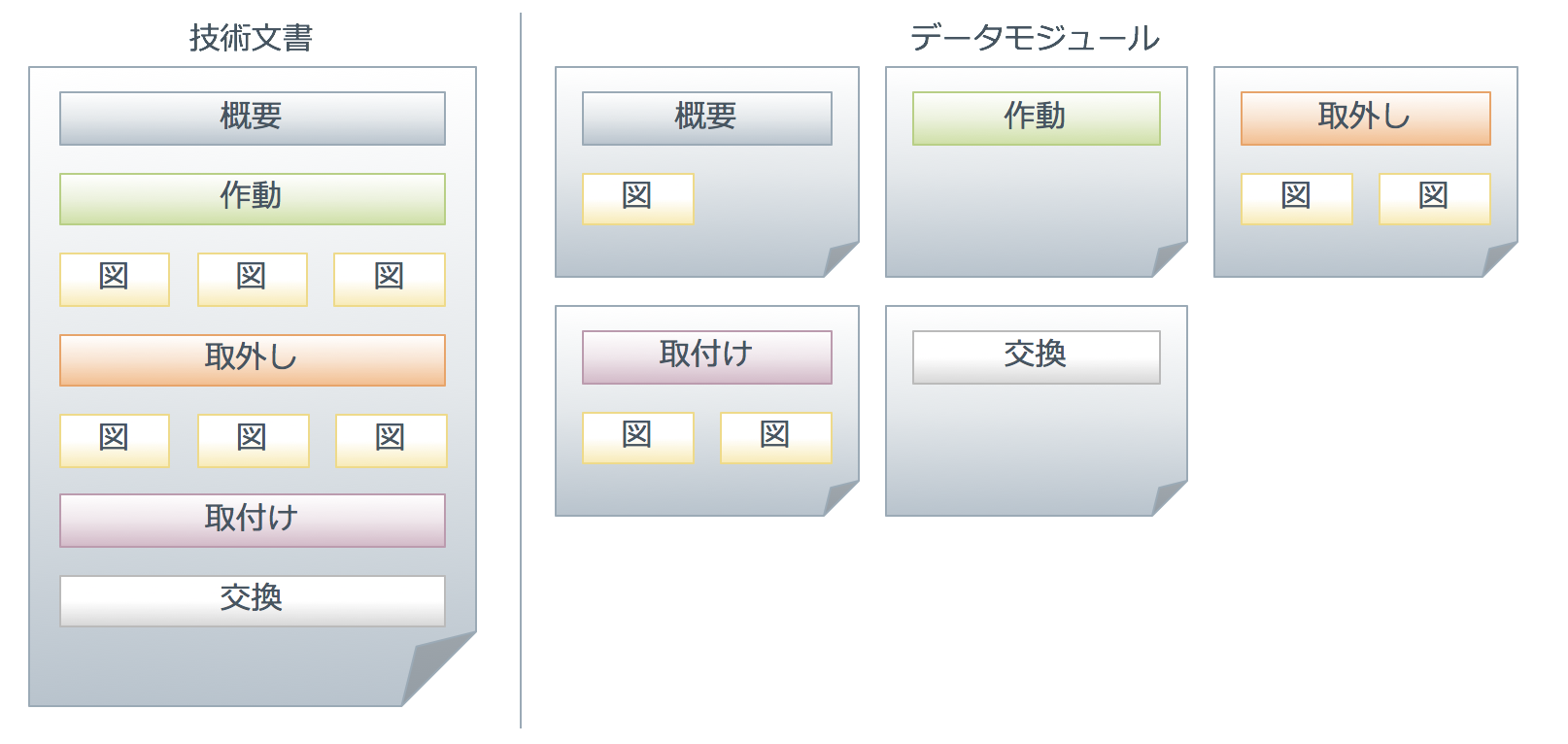

また、S1000Dでは「データモジュール」と呼ばれる、「技術文書における最小の自己完結型情報単位」を扱います。言い換えれば「一つの、それだけで内容が完結する最小の単位で記述した情報」となります。S1000Dを用いた文書ではこれらのバラバラのパーツを組み上げて一つの資料を作っていきます。

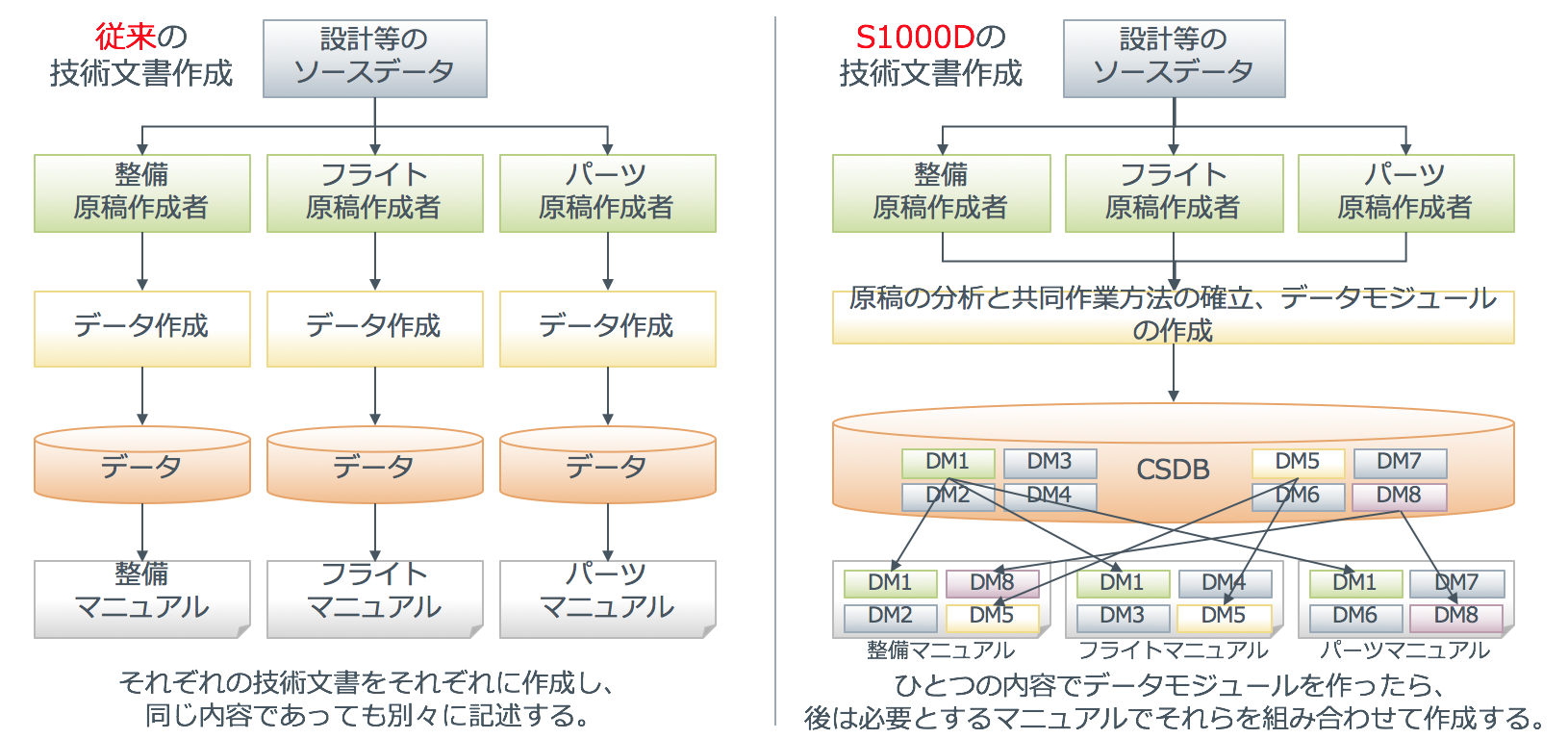

従来の技術文書作成との違い

では、データモジュールを用いることで、従来の技術文書作成とどういう変化があるのでしょうか。

従来の技術文書作成では、記述する内容がたとえ部分的に同じであっても、作成するマニュアルが違えば、それぞれのマニュアルごとに文章を記述していました。

一方、データモジュールを用いた資料作成では、データベースに保存したデータモジュールから必要なものを選び、組み合わせて資料を構成するため、過去に記述したものと同じ内容を再度記述するという無駄を省けます。

こうした技術により、長期的にみてマニュアルの作成が非常に楽になる仕様になっています。

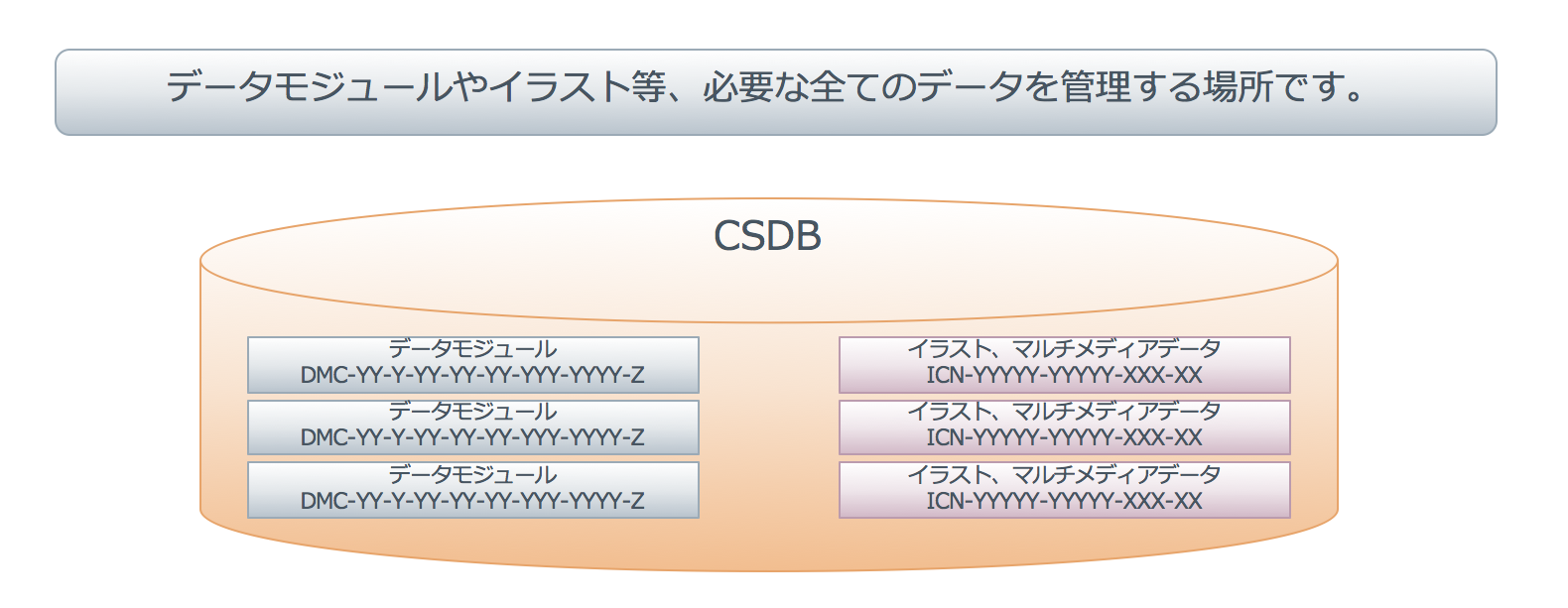

CSDBとは

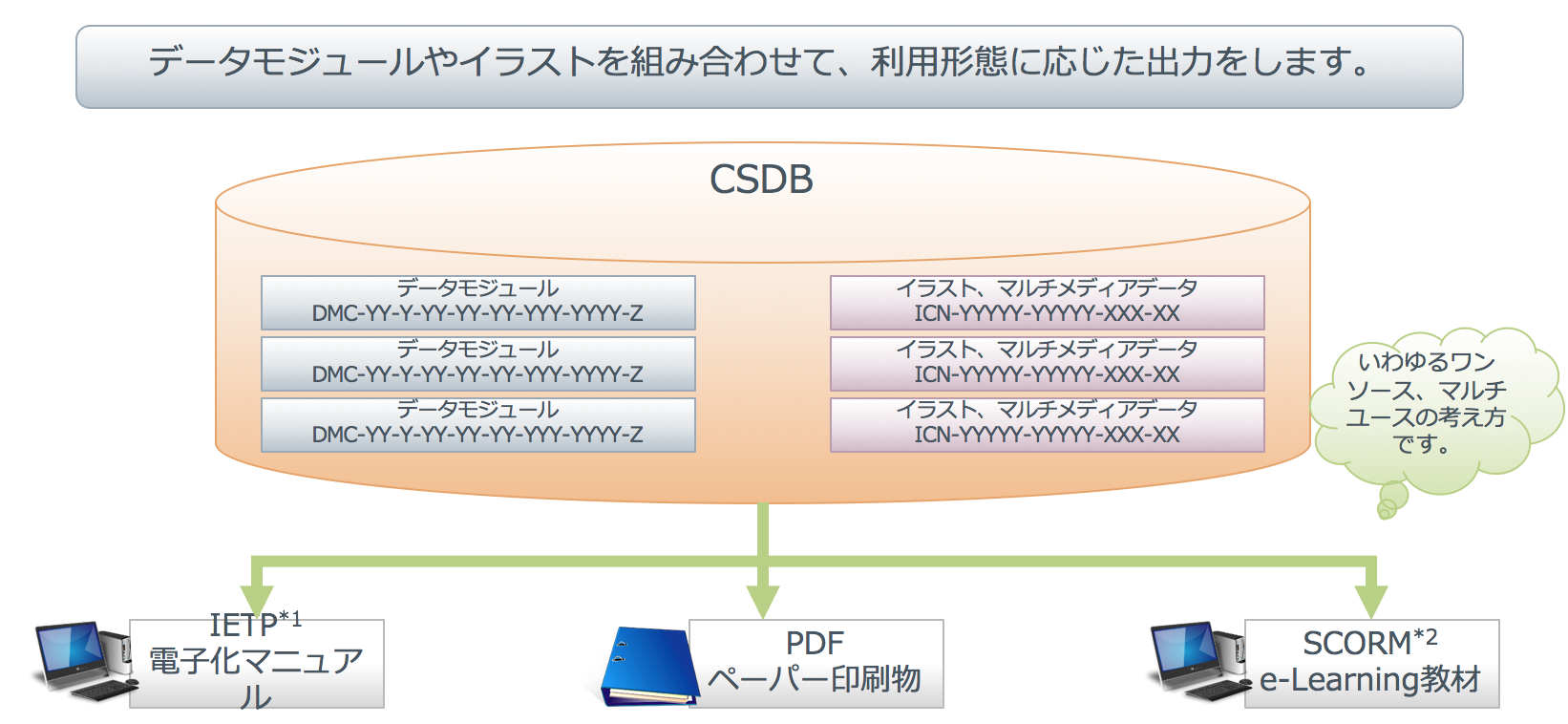

なお、データベースに保存するデータはデータモジュールの他に、イラストやマルチメディアデータなどがあり、これらの全てのデータをCSDBという場所で管理します。

データモジュールは、データモジュールコード(DMC:Data module code)と呼ばれる、一意な識別番号を付与して管理します。

イラスト等のデータは、情報コントロール番号(ICN:Information control number)と呼ばれる、一意な識別番号を付与して管理します。

データモジュールのデータ形式

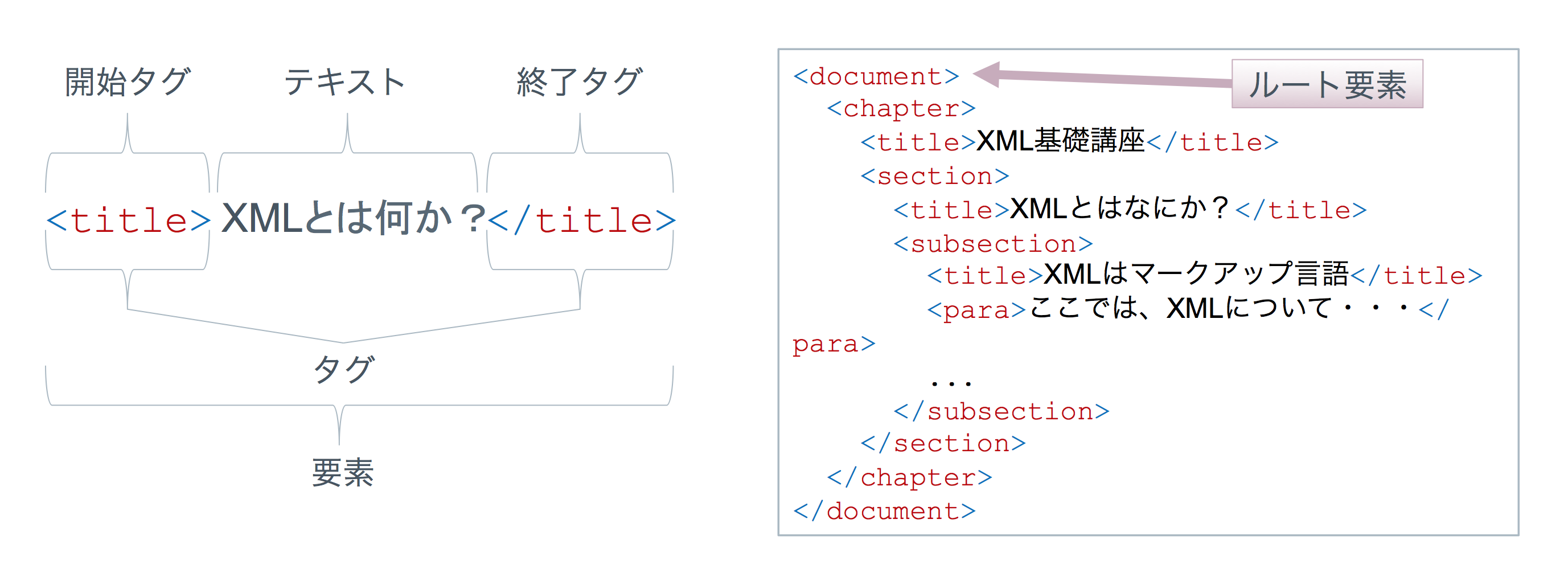

データモジュールの作り方についてですが、こちらはXML (Extensible Markup Language)というマークアップ言語を用いて作成していきます。

マークアップ言語とは、テキストにタグと呼ばれる特殊な情報を付加して、そのテキストに特定の意味を与えるための言語です。

XMLで作成するデータは、ルート要素とよばれる一番親の要素に、子要素を入れ子にした、ツリー構造で作成されます。

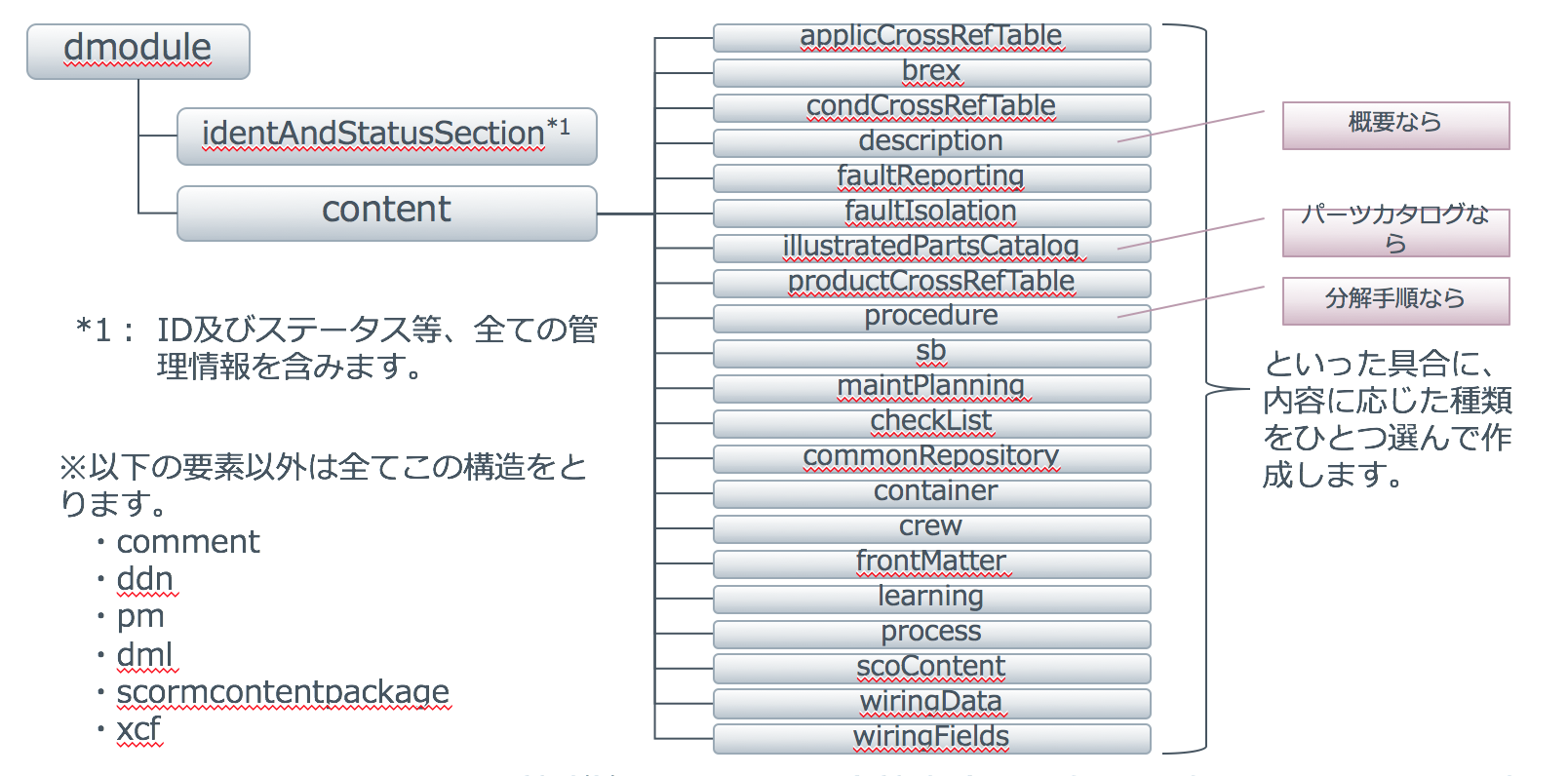

なお、S1000Dの場合、この構造は以下のように定義されています。

そして、図書の種類によって、使用する要素を変えていきます。

作成したデータモジュールは、以下のようにCSDB上に格納していきます。

CSDB上に格納したデータから必要な情報を組み合わせて、作成するマニュアルに合わせて配置していくことで無駄のないマニュアル制作ができます。

いわゆるワンソース、マルチユースの考え方ですね。

もともと欧米で普及していた文書仕様ですが、無駄のない便利な仕様ですので日本でも使われることが増えてきています。

*1:Interactive Electronic Technical Publications(対話型電子技術文書。IETMとも言う。)

*2:Sharable Content Object Reference Model(e-Learningコンテンツ及びLMSにおける相互運用性に関する標準規格)

このように、S1000Dの規格を用いることで、より楽で効率的な文書の制作が可能となります。

マニュアル制作に携わる人は要チェックです!

(2025.02.19)